(諸言/方法/結果)

下記は、日本BDNF研究所が推進する「新生・発芽玄米と脳機能に関する研究」 です【A4紙30頁相当】。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新生/真性・発芽玄米による脳機能向上効果

―独自製法によって得られる新生・発芽玄米の機能性:マウスを用いた検討ー

日本BDNF研究所(Nihon-BRAIN)

Ⅰ.緒 言

我が国の児童虐待の発生に関して(1)、児童相談所での児童虐待相談対応数は、1990年の1,101件に対し、2016年には12万2,578件となり、僅か26年の間に111倍に激増、1998年までの緩やかな増加曲線から、今世紀に入ってより、急峻な増加へ転じた。また、児童虐待事件摘発件数も2015年のおよそ800件から、2019年のおよそ2000件へと、わずか4年間で2倍以上となった。医療現場において、1990年以前は殆ど疑う必要がなかった1歳未満の頭部外傷に関して、今世紀は、常に「不慮の事故」以外の原因(乳幼児虐待)を念頭に置き診断する必要が生じている。国による虐待死:乳幼児殺害の統計は2003年より実施され、2014年度(第12次報告)によると、1歳未満が27件(全体の61%)、3歳未満が39件(同89%)であり、年齢が若く幼いほど、その発生率が高い。

一方、精神4疾患の患者数(2)は、1999年の200万人から、2005年の300万人超へと急増し、中でも、うつ病(気分障害)患者は、児童虐待の増加と同様、米国の状況にやや遅れ、1996年の20万人から2008年の70万人へ、僅か12年間に3.5倍に増加、その後、2011年には96万人、2017年には128万人となり、1996年からの21年間では6倍となっている。

我が国の自殺者数に関して(3)(本邦は諸外国と異なり、変死者が除外され、自殺意図確定者のみの集計)、1998年、突然3万人台へと急増し、その後は高水準で推移した(1999年:33,048人、2003年:34,427人、2009年:32,845人、2017年:21,321人)。2012年には、米国の2倍、イギリスやイタリアの3倍と、国際的に見ても異常に高い。年ごとの変動要因としては、時々の経済状況に因る中高年男性自殺者の影響が指摘されているが、それによってしても、1998年以降の高水準の持続が説明できない。2016年の若年層の統計では、15歳から39歳の各年代(5歳毎)の死因1位が自殺であり (4) 、先進7か国の中でも際立っている(40歳から89歳の死因1位は悪性新生物)。

2010年に実施された本邦の「引きこもり(統合失調症患者を除く)」の実態調査(5)は、同時点での件数を約70万人と推計した。全く外出しない「狭義の引きこもり」が24万人、時に外出できる「広義の引きこもり」が46万人であった。また、「興奮(快楽)や非日常性」を求めた、健全なゲーム(遊戯)とは異なる、日常生活に差し障り、当人にとっても制御不能な過度のゲーム活動(端末依存症、または、ゲーム症)の急激な増加も、同じく現代の社会問題となっている。ただし、引きこもり全体の4分の1に相当する人々は、出生後の環境よりも遺伝要因が大きいとされる自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder, ASD), または、注意欠陥・多動性障害(attention deficit / hyperactivity disorder, ADHD)との診断を受けていた。さらに2019年、 自宅に半年以上閉じこもっている 40~64歳(それまでの調査は 15~39歳)の「ひきこもり」者数が、全国で推計61万3千人いるとの調査結果が内閣府より出された。7割以上が男性で、ひきこもりの期間は7年以上が半数であり、それまでの報告(15~39歳の推計54万1千人)を上回っていたことが明らかとなった。

精神的ストレス耐性の低下は、虐待(いじめ)、うつ病、自殺、引きこもり、依存症、等の原因となり得、前世紀末より顕在化している我が国の、神経・精神に関する社会現象を俯瞰すると、精神・神経的ストレス(不安や攻撃性・プリオン病)への防御能(=ストレス耐性)において、それまでにはなかったレベルへの脆弱化(精神面における、生きる力の低下)が生じている可能性がある。攻撃性とは不安の裏側にある防御反応であり、両者は一体であり、引きこもりや無気力も一種の様々な外的ストレスへの防御反応とも言える。

食生活の西洋化(主として、系統発生上、人類に極めて近く、同類である「哺乳類(赤身)」の日常的な摂食により、本来、身体に備わっていた防御(異物を排除する)反応が、それらへの抵抗性の欠如、特に過食時の防御反応が十分に機能せず、または、潜在的に進行する炎症反応に伴う血管内皮の機能不全により、血管の狭窄性病変(粥状プラークや血栓の形成、それによる血管閉塞)、または、大血管の解離や膨大等、動脈硬化性病態が生じ、急激に増加している。一方、同様の食に対する代謝不全も表れており、本邦での「脂質代謝異常と耐糖能異常」を有する患者数は、1990年頃より急増し、2000年には40歳以上男性の25%を占めるまでに増加した(6)。いわゆる飽食の時代を経て、便利さ/効率性、そして、経済性の追及により生じる心的ストレスや、それによる ’over doing, OD’ が蔓延、拡大する、「心の時代」と呼ばれる今世紀の特徴となっている。例えば、大動脈解離を含む動脈硬化症の発症は、近年、ますます低年齢化している(1980年台、動脈硬化に起因する強度の頸動脈狭窄や、両下肢の持続的無動状態による深部静脈血栓症は、肥満を伴う欧米人特有の病態と考えられていた)。

さらに、食生活や、時々の免疫力の低下に関連する「悪性腫瘍」も近年、顕著に増加している。我が国の10万人あたりの死亡率変化(4)、1965年と2016年における患者数を比較した場合、 男性では 肺癌が11人から86人(8倍)、大腸癌が7人から44人(6倍)、肝臓癌が10人から30人(3倍)、女性における乳癌は4人から22人(5.5倍)。それぞれ急激に増加しており、特に今世紀初頭まで、(胃癌を除く)ほぼすべての癌を原因とする10万人あたりの死亡率が、1980年の140人から、2016年では280人へと倍化し、今では全死因の3割を占めるに至り、かつての脚気や結核を凌ぐ「国民病」となっている。そのような現象が見られることには、老化とそれに伴う免疫能の低下が影響しているとは言え、「高齢社会(長寿命)」という一つの原因のみで説明することはできない。

“癌罹患率”に関しては、上記の数字をさらに上回り、男性の人生罹患率は6割に達し、今では二人に一人が、人生の中で癌との診断を受ける時代となっている。先進国の中でも日本の増加率は際立っており、それは、 少なくとも、6世紀以降、 数千年以上の長きにわたり、「日本的な国造り」の柱として当時の最先端思想(食習慣を含む)であった仏教 (=肉食を遠ざける食の作法) を取り入れた大和朝廷が、玄米食を尊重し、それによって不足する「塩・ミネラル・葉酸など」は、全国各地に作られた「塩田(にがりや海藻成分を含む天然塩)」により補充することとした。そのような我々、日本人(的身体)の、近年の赤身を含む西欧食への耐性能の低さ(=西欧食への肉体的【長い大腸】または代謝的【高GI食への膵臓の】適性不全)が影響している可能性がある。

また、国内でのアルツハイマー病の患者数統計に関しては、1999年の3万人から、2014年の53万人へと、今世紀初頭のわずか15年間に、およそ18倍に増加している。その間、我が国の65歳以上の高齢者数は16万人から26万人への、1.6倍となった。

「先の大戦」が終わって以降、我が国は急速な経済発展を遂げ、かつては、総カロリー摂取量の10%を下回ることもあったであろう慢性的なタンパク質不足や、その他の栄養不足が改善され、日本人の体格は大きくなり、それに併せて寿命も延伸した。それまでの主食であった玄米や麦飯は、精白米(ビタミンB1成分の摘出)や、菓子パン(小麦への加脂肪/加糖パン)へと置き換わり、身体を作る「タンパク質」が動物性タンパク質でなければならないかのごとくに啓蒙され、そのような理解が普及する時代となっている。しかしながら、動物性タンパク質の一部(例えば成長因子等の分泌性ホルモンや異常プリオンと呼ばれる病原性タンパク質:いわゆる機能性、または、病原性蛋白質;後述)が、アミノ酸まで分解されることなく、食された体内においても本来の機能性、または、病原性を発揮することは殆ど知られていない。

私たちにとって魅力的な、または、日常生活にとって便利な食の形が、心身の在り方にとっても好ましいか否かは明らかではない。健康を語る上で、そのような、食事内容の有する生体への機能性、特に、脳神経への影響は極めて重要である。戦前には見られなかった、生活習慣病(癌、糖尿病、脂質代謝異常)が、前世紀末より急増し、その後、高水準のまま、現在に至る。循環器病のみならず、悪性腫瘍の罹患率や、神経・精神に関する有病者数の急激な増加は、より幅広く、より深く認識されるべきことがらであり、医学、薬学、看護学、歯学、栄養リハビリ学、介護療養学、予防医学、生物学、自然科学、歴史/国学、生命科学、生化学、物理学、数学、宇宙学、電子工学、生物工学、社会学、経済学、経営学、哲学、政治学、心理学、人間科学、倫理・道徳、そして、世界共通の、芸術性、美の世界、音楽の世界、思いやりと尊敬の心、哀しみと祈りの心、感動と感謝の心、もののあはれ、共に生きるものとしての共感力、仁義と恩返しの心、慈愛と宗教性、それらのすべてを駆使し、動員し、または、一体となり、適切に対処すべき、現代の最重要課題の一つである。

前世紀末に始まった食の西洋化を中心とする生活環境の変化によってもたらされた、癌を含む“生活習慣病”の急激な増加は、精神面(日々の精神活動)にも(社会が認識できていない)負の影響を及ぼしている可能性がある。食事内容の、「身体(循環と代謝機能)」への影響が語られ、社会に受け入れられたとしても、それらの「神経・精神機能へ及ぼす影響」に関しては、必ずしも十分な認識と検証、および、適切な対応が成されてきたとは言い難い。

本研究が着目した脳由来神経栄養因子(Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF)とは、119個のアミノ酸が結合しており、昆虫や魚類を含む、太古の生命より長らく、その構造を保持している、すなわち、生体にとって極めて重要なタンパク質である。生物の成長発達においては、幼弱な神経細胞の分化や移動に寄与し、成長発達が終了した個体においては、神経突起の成長を促し、γ-アミノ酪酸:GABA系の抑制性シナプスの形成、等を介した【神経の可塑性】:「記憶の定着や書き換え」と「ストレス耐性(環境への適応力、生きる力)」を制御する。

アルツハイマー病、等の認知症では、脳内BDNFの産生が低下しており、それが脳萎縮(神経突起:シナプスの現象)や、長期記憶能低下の、一つの原因、または、促進因子とされている。BDNFの産生量は、生活習慣によって変動することが知られ、「持続的で適度な身体活動」(7-9)や、「25%程度の、適度なカロリー制限」(10)によって増加する。一方、過食・運動不足等の生活習慣の持続によって、その産生量は低下し、脳機能を低下させる、または、健全な脳機能を障害する。

実験的にもたらされた脳内BDNFの増加は、脳卒中性の局所虚血等に対する脳保護効果、すなわち、脳梗塞の体積縮小や後遺症減弱効果を示し (11,12)、BDNFの産生を、生まれつき高められたマウスは、正常(野生型)に比して高い記憶力を有していることが、BDNF 高発現(トランスジェニック)マウスを用いた研究 によって明らかとなった (13)。

BDNF の体内での産生増加は、過食を抑える効果を示すことより、肥満傾向を有するボランティアへの、脳内BDNF の産生を増加する機能を有する「特定の高電位刺激(家庭用医療機器の改変)」を用いた介入研究では、約3年間におよぶ日々(1日1時間)の同刺激が、肥満指数(Body Mass Index, BMI)を有意に低下させた (14)。

マウスを用いた基礎研究においては、BDNF の産生を遺伝子の発現レベルにおいて、正常の30%程度まで低下させた「BDNF 低発現マウス」が、糖尿病、肥満、高LDL血症を発症し、寿命が短縮することが示された (15)。すなわち、わずか一つのタンパク質(=BDNF )の産生を抑制するのみで、「メタボリックシンドローム」となり、寿命が短縮することが明らかとなっている。

脳内BDNF の産生量の減少は、近年、うつ病の主な原因因子とみなされており、様々な抗うつ薬が、脳神経へ直接作用、または、キャリアーとして機能する血小板に作用し、BDNF 放出を促進するとの報告がある (16)。「自発的な身体活動」の増加が、脳内BDNF の増加と共に、うつ病への抵抗性(ストレス耐性)を増強させる(17)。尚、中枢と末梢のBDNF は異なる制御を受け、それぞれに異なる機能(糖代謝や脂質代謝、記憶やうつ耐性の制御)も有しており、中でも、脳内BDNF 量の測定は、脳組織(摘出)を必要とするため、生きた状態での解析は困難である。

すでに臨床で用いられている糖尿病薬(DPP-4-inhibitor、ネシーナ®)(18)や、慢性疼痛治療薬(ERV:ノイロトロピン®)(19)を用いたマウスによる基礎研究では、同薬剤の一定量の持続的投与が、脳内のBDNF を増加させ、記憶力を高める作用を示した。そのように、臨床薬剤の中で、脳内BDNF を増加させ、記憶力を高める作用(動物を用いた実験結果)を有する内服可能な物質があることは、すでに報告されている。

脳内でのBDNF 産生を安全に、適度に、増加させることができれば、記憶力の向上、脳卒中への抵抗性の増強、糖・脂質代謝の改善、過食や肥満の抑制、うつ症状発症に関する抵抗性の増強、および、健康寿命の延伸をもたらす可能性がある。

本研究では、「和食」の有する精神機能性、中でも処置が異なる「米食(玄米、または、良質の、独自製法を用いた新生・発芽玄米=本発芽玄米)」の、「うつ症状の発現」または「記憶力」への影響(下記)を、独自の評価系を用いて解析、検討した(図1)。

- 精神身体的ストレスに暴露された後の“抗うつ様症状減弱”への影響。

- 空間記憶学習能へ及ぼす影響。

- 解剖学的部位ごとの脳内BDNF量への影響。

図1 特殊飼料・左より、0.5mm-1.0mm程度発芽した本発芽玄米、未発芽玄米、マウスの通常飼料を小型に加工した対照飼料。

Ⅱ.対象・方法

C57BL / 6J、7週令、雄性マウスに、「独自の製法(*)による「新生・発芽玄米」、「玄米」、または「(米の大きさに近似させた)顆粒状マウス標準飼料(対照)」を連続6週間にわたり与え続け(各群:N = 10-11匹)、同処置の終了後、下記の評価、または、解析を行った。

(*) 新生・発芽玄米および、その製造法:発明の名称「食欲抑制・記憶力増強食品」。

1.うつ症状発現程度の評価として、特製の円柱プール(内径10㎝/高さ20㎝/水深15㎝)による、独自の改変を加えた「強制水泳試験(forced-swim test, FST)」を実施した(20,21)。初日は15分間、2日目は5分間、プール内へ入水させ、その後の動画記録に対する専用ソフトを用いた行動解析を行った(図2)。判定には、2日目の一定閾値以上の活動時間(> 2cm/sec : Vigorous Activity Time, VAT)を用い、同時間を「危険から脱しようとする抗ストレス活動(脱出意欲)」と判断した。

図2 円柱形プール内部を上部より撮影・記録し、後に、行動解析ソフトを用いて、各マウスの逃避活動(2日目に残存する脱出意欲)の多寡を解析した。

2.空間記憶学習の判定を目的に、独自の改変(プールの形状、および、新たなライティング)を加えた、改変型モリス水迷路(Morris water maze, MWM)試験(22)を用いた。水を嫌うマウスは、水中に入れられた時点より、水面を泳ぎ周り、マウスからは見えない水面下にある足台へ、偶然、または、記憶に基づき、たどり着くようになる。同テストは、1日4回の試技を、連続5日間行い、足台に到着するまでの時間(逃避潜時)をそれぞれ測定した(図3)。足台に辿り着くまでを一回の手技としたが、開始後5分(カットオフ値)が経過した時点で足台まで到達していないマウスは、その時点で試技を終えた。

図3 MWM試験の結果(遊泳軌跡の例)・上段(同一マウス)における、学習前(左)、および、学習後(右)。下段は、別マウスの、学習前(左)、学習過程(中央)、および、学習後(右)。マウスは、常に定点(向かって左上のスタート地点)から水面に落下し、(白濁させた水によって)水中に隠れた足台に、偶然、または、意図的に到達した後は、速やかに水から引き揚げた。マウスは、周囲の風景より、次第に、足場(10cm四方)の位置を覚えていく。

3.脳内BDNF量の測定のため、深麻酔下にて経心臓的血液還流・血管内洗浄を行った後、全脳を一塊として取り出し、解剖学的部位に分離し、冷凍保存した。後日、それぞれの検体に対して、ELISA法による脳内BDNF 量を定量し、同じくBCA法により測定した各部位の総タンパク質量により、各領域でのBDNF 値を標準化した。

Ⅲ.結 果

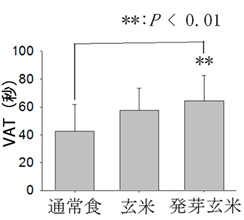

1.ストレス耐性の程度(残存量)を判定することを目的としたFST測定の結果(2日目、図4)、本発芽玄米を摂取した群では、対照群に比して、VATの値(水中からの脱出意欲の指標)が有意に延長していた.。すなわち、身体精神的ストレス不可後も、対照群に比して、ストレス耐性が保持されていた(P<0.01)(1日目データは未掲載)。

図4 FSTによるVAT判定の結果・本発芽玄米を摂取した群では、精神身体的なストレスを受けた日の翌日の試技における、VAT(積極的な活動時間)が保持されていた。

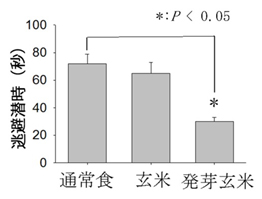

2.空間認知記憶力の判定を目的に実施したMWMテストにおいて(図5)、本発芽玄米を持続的に摂取した群では、足台までの到達時間(逃避潜時)が、対照群に比して、有意に短縮した(P<0.05)。

図5 MWM試験の結果:「本発芽玄米」を摂取した群では、隠れた足場までの平均到達時間(逃避潜時)が有意に短縮し、他の群より優れた空間認知記憶力を示した。

3. 様々な食餌を摂取した後の脳内BDNF 量を測定した結果(図6)、本発芽玄米を摂取した群の皮質内BDNF 量が、対照群に比して有意に増加していた(P < 0.01, one way ANOVA)。神経線維を主体とする基底核領域では、有意差が見られなかったが、記憶の入力に関与する海馬においては、本発芽玄米、または、玄米投与を摂取した群のBDNF 量が有意に増加していた(P < 0.05)。また、解剖学的な3領域(皮質、基底核、および、海馬)から成る「前脳」においても、本発芽玄米を摂取した群の脳内BDNF 量が、対照群に比して有意に増加していた(P < 0.01)。

図6 脳内BDNF量・本発芽玄米を摂取した群(各グラフ右端)では、通常食を摂取した群(各グラフ左端)に比して有意に増加していた。海馬においては、玄米を食した群の脳内BDNF量が、通常食群に比して有意に増加していた。ただし、玄米摂取による皮質内BDNFの増加は認められなかった。

(

次ページ⇒(Ⅳ.考 察 /引 用)

Copyright@![]() All rights reserved

All rights reserved